スポーツを楽しむ方や、日々臨床に携わる専門家にとって、手首の「捻挫」という言葉は非常に身近なものです。しかし、そのありふれた診断名の裏側に、アスリートの競技人生を左右しかねない重大なリスクが隠れていることを、私たちはどれほど深刻に受け止めているでしょうか。その主犯格こそが、手根骨骨折の約60%から70%を占めるとされる「舟状骨骨折」です。この骨折は、単なる骨の破綻ではありません。手首という精密機械の根幹を揺るがす、極めて科学的かつ解剖学的な「構造的危機」なのです。今回は、この厄介な外傷の正体を、最新の知見と生物学的な視点から深く掘り下げて解説していきます。

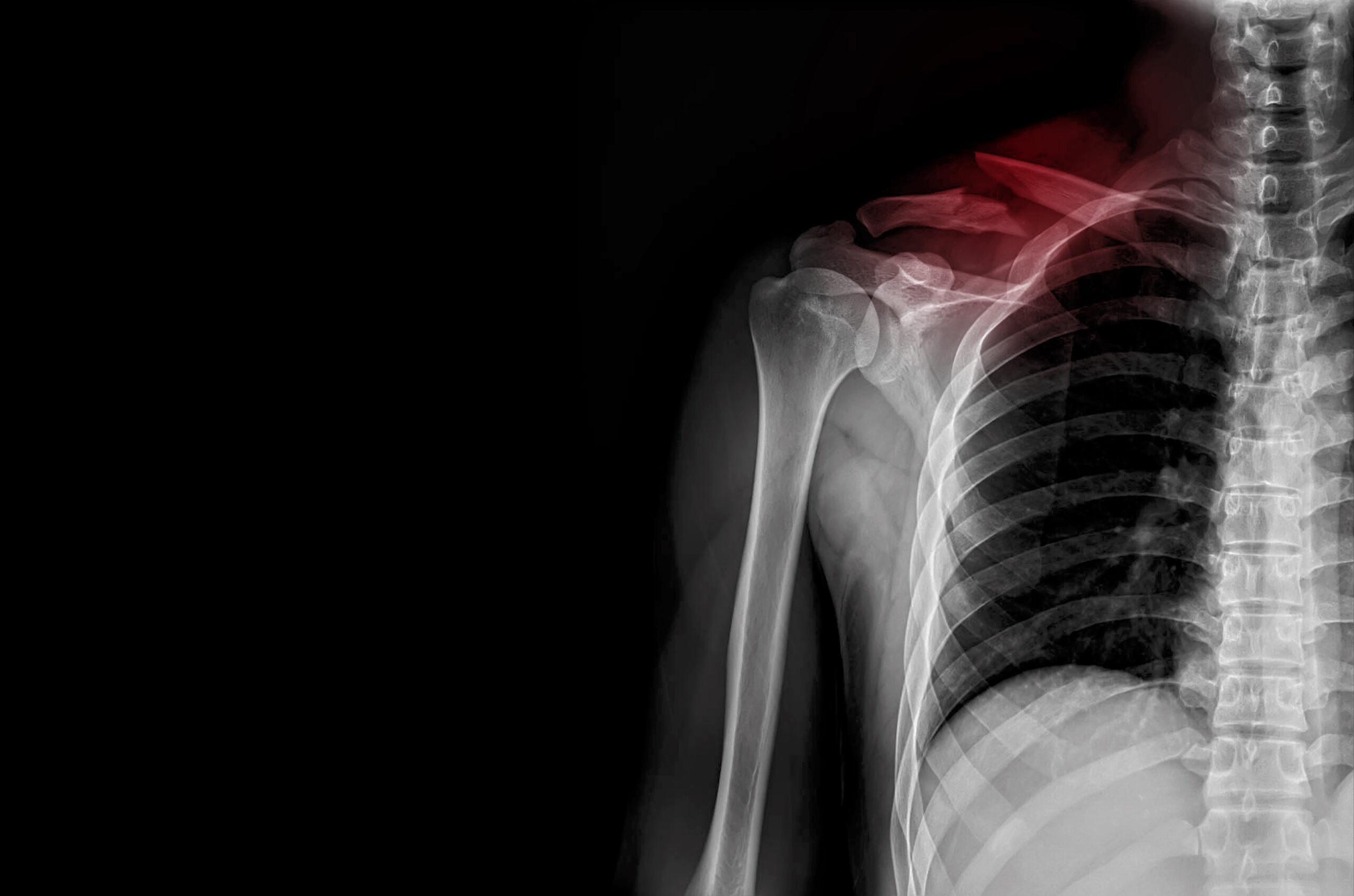

舟状骨は、その名の通り「舟」のような形をしており、手首の親指側に位置しています。この小さな骨の最大の特徴は、手根骨の近位列と遠位列を跨ぐように配置されている「架け橋」としての役割にあります。手首が滑らかに動き、かつ強い衝撃に耐えられるのは、この舟状骨がクッションとリンクの機能を同時に果たしているからです。しかし、この多機能性が、受傷時には仇となります。転倒して手をついた際、手関節が過度に背屈されると、橈骨の縁が舟状骨の「腰部」と呼ばれるくびれた部分に食い込みます。ここで生じる力は、単なる圧縮力だけではありません。剪断力、つまり骨を切り裂くような力が加わることで、舟状骨は容易に分断されてしまうのです。

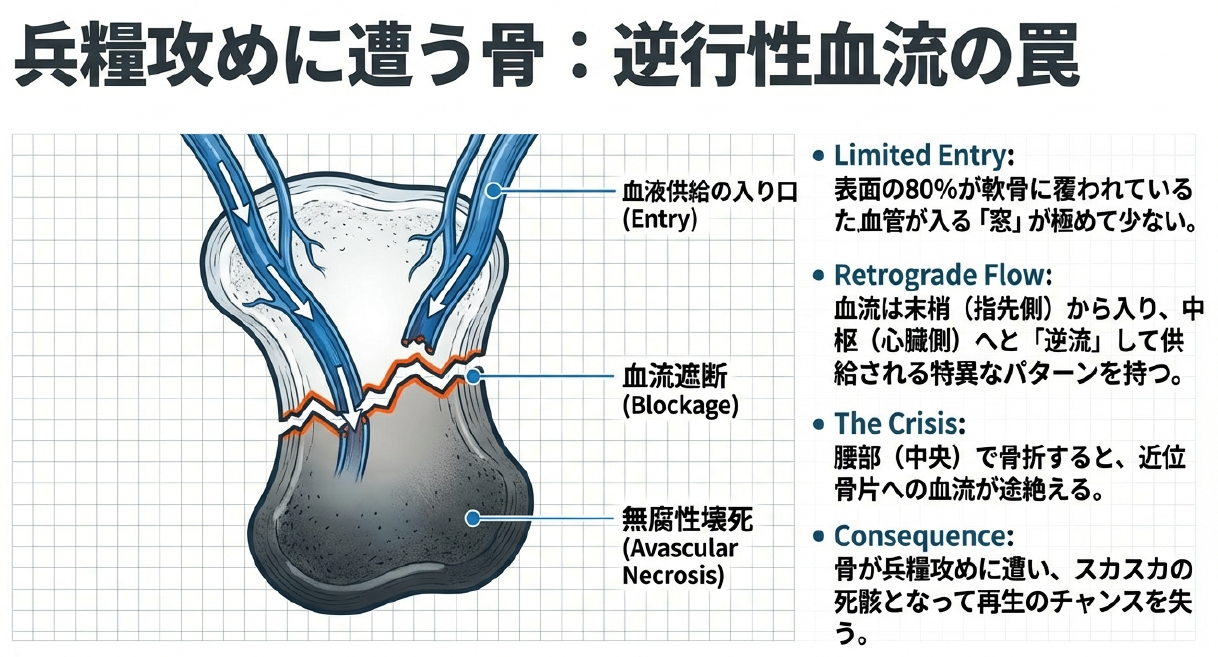

舟状骨骨折が「厄介」だと言われる最大の理由は、その血流支配の特殊性にあります。通常、多くの骨は周囲の軟部組織や骨膜から満遍なく血液供給を受けますが、舟状骨の表面の約80%は関節軟骨に覆われており、血管が侵入できる「窓」が極めて限定的です。さらに驚くべきことに、その血流は「逆行性」という特異なパターンを持っています。手首の末梢側から入った血管が、骨の中を遡るようにして近位側へと血液を送っているのです。そのため、骨の中央部で骨折が起きると、近位側の骨片は瞬時に兵糧攻めに遭い、血流が途絶えてしまいます。これが、医学界で恐れられる「無腐性壊死」のメカニズムです。血液が届かない骨は、再生のチャンスを失い、スカスカの死骸のような状態になってしまいます。

臨床の現場で最も警戒すべきは、受傷直後の「症状の軽さ」と「画像の不確かさ」の二重奏です。舟状骨骨折を起こしても、ひどい腫れや耐え難い激痛が出ないことが珍しくありません。選手は「少しひねっただけだ」と思い込み、数週間、時には数ヶ月も放置してしまうことがあります。しかし、この「放置」こそが、後の悲劇を招く引き金となります。初期の単純X線検査(レントゲン)では、骨折線がはっきりと写らないことが約10%から20%の確率で存在します。これは、骨折直後は骨の吸収が進んでいないため、微細な亀裂が視認できないからです。そのため、専門医の間では「臨床的に疑わしければ、レントゲンが白でも骨折として扱う」という慎重な姿勢がスタンダードとなっています。

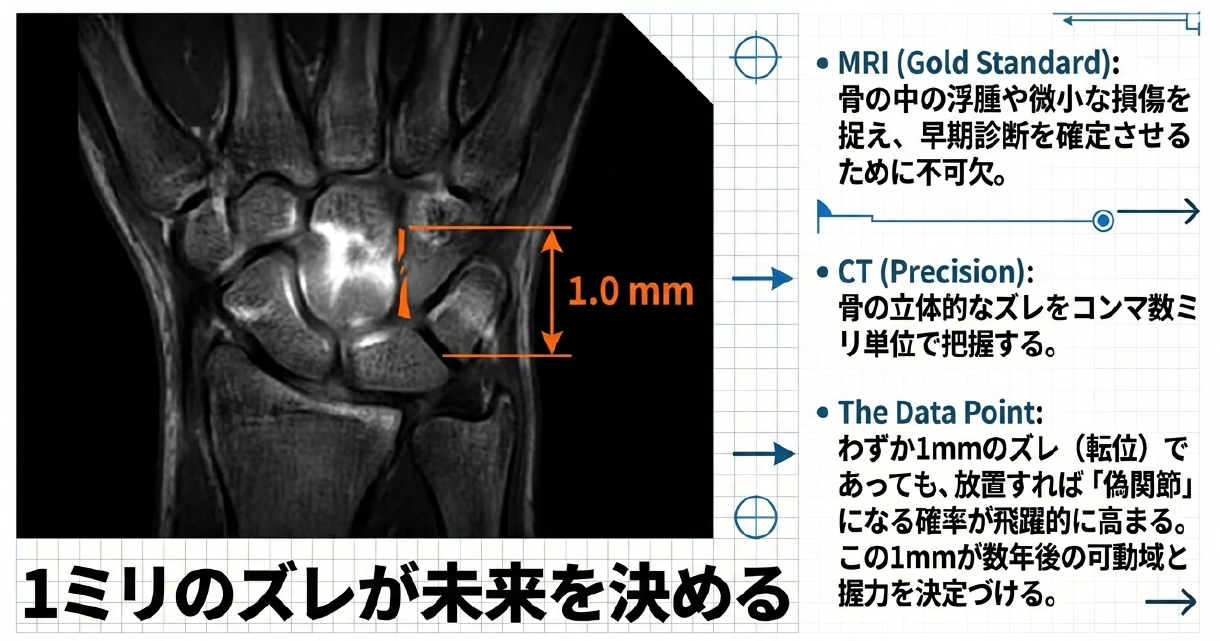

近年、この「見えない骨折」を炙り出すために、MRIやCTといった高度な画像診断が不可欠となっています。特にMRIは、骨の中の浮腫や微小な損傷を捉える能力に長けており、受傷後早期の診断においてゴールドスタンダードとしての地位を確立しました。また、CTは骨の立体的なズレをコンマ数ミリ単位で把握するために用いられます。科学的なデータによれば、わずか1ミリのズレ(転位)であっても、それを放置すると骨がくっつかない「偽関節」になる確率が飛躍的に高まることが示されています。アスリートにとって、この1ミリを見逃すかどうかが、数年後の手首の可動域や握力を決定づけるのです。

診断の際、我々専門家が最も重視する触診ポイントが「アナトミカル・スナッフボックス(解剖学的嗅ぎタバコ入れ)」の圧痛です。親指を立てた時に浮き出る二本の腱の間の窪み、ここに舟状骨の腰部がダイレクトに位置しています。ここを押して痛みがある場合、それは舟状骨からの悲鳴であると解釈すべきです。また、親指の付け根を軸方向に押し込む「軸圧痛」も、骨折を疑う重要な指標となります。これらの身体所見は、最新のAI診断よりも時に鋭く、医師の直感と経験を裏付ける強力な武器となります。

治療の選択肢については、現代のスポーツ医学において大きなパラダイムシフトが起きています。かつては、ズレのない骨折であればギプス固定による保存療法が一般的でした。しかし、舟状骨のギプス固定は、親指を含めた広範囲を、時には3ヶ月近くも固める必要があります。これはアスリートの筋力低下や関節拘縮を招き、復帰を著しく遅らせる要因となります。そこで登場したのが、小さな切開からスクリューを挿入して骨を内側から固定する「経皮的スクリュー固定術」です。この手術のメリットは、単に固定期間を短縮することだけではありません。骨折面に強力な圧縮力をかけることで、生物学的な骨癒合を促進させるという科学的根拠に基づいています。特に「ハーバート・スクリュー」に代表される頭のない圧迫ネジの登場は、関節面を傷つけることなく強固な固定を可能にし、治療成績を劇的に向上させました。

もし、この骨折が適切に治療されず「偽関節」になってしまったらどうなるでしょうか。ここで登場するのが、手首の崩壊を意味する「SNAC wrist(スナック・リスト)」という概念です。舟状骨が二つに分かれたまま、それぞれが勝手な方向に傾くと、手首の骨の配列(アライメント)がドミノ倒しのように崩れていきます。まず舟状骨と橈骨の間で軟骨がすり減り、次に周囲の骨同士が衝突し始めます。最終的には、手首全体の変形性関節症へと進行し、ドアノブを回すことすら困難なほどの激痛と拘縮に襲われます。リヒトマンらによる分類では、この進行過程がステージごとに定義されており、末期症状になると関節を固定したり、一部の骨を取り除いたりする大きな手術が必要になります。

論文レベルでの考察を加えると、近年の研究では「血管柄付き骨移植」の有効性が改めて注目されています。血流が途絶えた近位極の骨折に対し、周囲の血管と一緒に骨を移植してくるこの手法は、生物学的な再生を物理的にサポートする究極の手段です。また、リハビリテーションの分野でも、ただ固定を外すのを待つのではなく、超音波療法(LIPUS)を併用することで骨癒合のスピードを30%以上早めるといったデータも蓄積されています。これらは、単なる経験則ではなく、分子生物学的な骨代謝のメカニズムを解明した結果もたらされた恩恵です。

さらに、スポーツへの復帰という観点では、単に骨がつながったかどうかだけでなく、手首の「固有感覚(プロプリオセプション)」の再教育が重要視されています。舟状骨周囲の靭帯には、手首の位置や動きを察知するセンサーが密集しています。長期間の固定や手術によってこのセンサーが鈍ると、骨は治っても「思い通りに動かない手首」になってしまいます。そのため、最新のリハビリプログラムでは、不安定なボードの上で手をつく練習や、予測不能な動きに対する反射トレーニングなど、神経・筋肉の連携を重視したアプローチが取り入れられています。

私たちがこの「小さな骨」から学ぶべき教訓は何でしょうか。それは、スポーツ現場における「謙虚さ」です。どんなに優れたアスリートであっても、身体の構造的なルールを無視することはできません。痛みが少ないからといって自己判断でプレーを続行することは、将来の自分に対する裏切り行為とも言えます。指導者やトレーナー、そして我々医療従事者は、この「見えないリスク」を科学的な視点で言語化し、選手に伝える責任があります。

舟状骨骨折は、確かに厄介な怪我です。しかし、早期に発見し、解剖学的な理にかなった治療と緻密なリハビリテーションを行えば、高い確率で元のパフォーマンスを取り戻すことができます。手首の小さな違和感に耳を傾けること。それが、長く豊かな競技人生を守るための、最も確実な「ディフェンス」なのです。科学の進歩は、私たちに「正しく恐れるための知識」を与えてくれました。この知識を携え、私たちはこれからもスポーツの可能性を支え続けていかなければなりません。